СО2 следует за температурой - что это означает?

Что говорит наука...

Промежуточный уровень

При выходе из ледникового периода потепление инициируется не СО2, а изменениями орбиты Земли. Потепление заставляет океаны отдавать растворенный СО2. СО2 усиливает потепление и распределяется в атмосфере, распространяя потепление по всей планете. То есть и СО2 вызывает потепление, и рост температуры вызывает рост уровня СО2. В целом около 90% потепления происходит после увеличения уровня СО2.

СО2 следует за температурой

"Статья в журнале Science показывает, что рост диоксида углерода не предшествует росту температуры, а следует за ним с отставанием от 200 до 1000 лет. Рост уровня диоксида углерода не может быть причиной роста температуры, поскольку он сам следует за температурой." (Joe Barton)

За последние полмиллиона лет климат проходил через длительные периоды оледенений, регулярно прерываемые короткими теплыми периодами межледниковья. Атмосферный СО2 хорошо соответствует этому циклу, возрастая примерно на 80-100 частей на миллион при потеплении Антарктики на 10° С. Однако при ближайшем рассмотрении можно видеть, что СО2 в действительности следует за изменением температуры с запаздыванием около 1000 лет. Хотя этот результат и был предсказан двадцать лет назад (Lorius 1990), он все еще удивляет и приводит в замешательство многих . Так это потепление вызывает рост СО2, или наоборот? В действительности верно и то, и другое.

Рис. 1 Концентрации диоксида углерода (Petit 2000) и изменения температуры (Barnola 2003). Данные из кернов льда со станции "Восток"

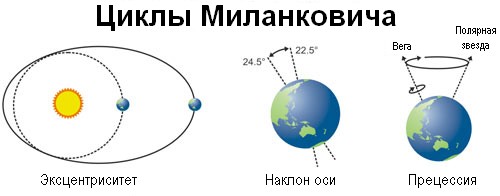

Межледниковья происходят примерно раз в 100000 лет. Это называется циклом Миланковича, причиной служат изменения орбиты Земли. Есть три главных вида изменений земной орбиты. Форма земной орбиты вокруг Солнца (эксцентриситет) меняется от эллипса к окружности. Земная ось по отношению к Солнцу наклонена примерно на 23°. Этот наклон колеблется между 22,5° и 24,5° (наклонение) При вращении Земли вокруг своей оси, направление этой оси смещается от Полярной звезды к Веге (прецессия)

Рис. 2 Три основных изменения орбиты. Эксцентриситет: изменение формы земной орбиты. Наклонение: изменение наклона оси вращения Земли. Прецессия: колебание оси вращения Земли.

Результирующим эффектом этих орбитальных циклов является изменение количества солнечного света, падающего на Землю в различные времена года, особенно в высоких широтах. Так, например, орбитальные циклы вызвали потепление в высоких широтах примерно 19000 лет назад, что привело к таянию большого количества льда и наполнению океанов пресной водой. Этот поток пресной воды нарушил Атлантическую меридиональную оборотную циркуляцию (AMOC), что в свою очередь привело к перераспределению тепла между полушариями (Shakun 2012). Южное полушарие и его океаны наргевались с опережением, процесс начался около 18000 лет назад. По мере наргева Южного океана, растворимость СО2 в воде падала (Martin 2005). Это заставляло океан отдавать СО2, выпуская его в атмосферу. Детали процесса отдачи СО2 глубинными слоями океана не вполне ясны, считается, что это связано с вертикальным перемешиванием океана (Toggweiler 1999).

Дегазация СО2 из океанов имеет несколько последствий. Увеличение количества СО2 в атмосфере усиливает первоначальное потепление. Относительно слабого воздействия циклов Миланковича недостаточно для драматических температурных изменений, необходимых для выхода из ледникового периода. Однако усиливающий эффект СО2 согласуется с наблюдаемым потеплением.

СО2 из Южного океана распределяется по всей атмосфере, распространяя потепление на север (Cuffey 2001). Данные тропических морских отложений показывают потепление в тропиках около 1000 лет после антарктического потепления, что примерно соответствует времени роста уровня СО2 (Stott 2007). Керны гренландского льда демонстрируют запаздывание потепления в Северном полушарии по отношению к антарктическому росту СО2 (Caillon 2003).

Утверждение о том, что запаздывание роста СО2 опровергает нагревающий эффект от СО2 демонстрирует недостаток понимания процессов, движущих циклами Миланковича. Обзор рецензируемых научных исследований на тему прошлых периодов выхода из оледенений показывает следующее:

- Выход из оледенения инициируется не ростом СО2, а орбитальными циклами

- СО2 усиливает потепление, которое нельзя объяснить только воздействием орбитальных циклов

- СО2 распространяет потепление на всю планету

В целом более 90% потепления при входе в межледниковье происходит после роста уровня СО2 (Рис. 3)

Рис. 3 Глобальная температура как обобщение данных косвенных источников (синяя линия), взятая в виде отклонения от средней температуры раннего Голоцена (11,5 - 6,5 тыс. лет назад); температура в Антарктике по комбинированным данным кернов льда (красная линия); концентрация СО2 (желтые точки). Показаны периоды Голоцен, ранний Дриас (YD), Bølling–Allerød (B–A), поздний Дриас (OD) и последний ледниковый максимум (LGM). Границы ошибок 1-sigma; p.p.m.v. = объемных частей на частей на миллион. Shakun et al. Рис. 2a.

Автор ответа dana 1981. Последнее обновление 9 апреля 2012 года.

Translation by matros_, . View original English version.

Arguments

Arguments

Аргумент скептиков...